木造建築ブームに思う

龜谷 清

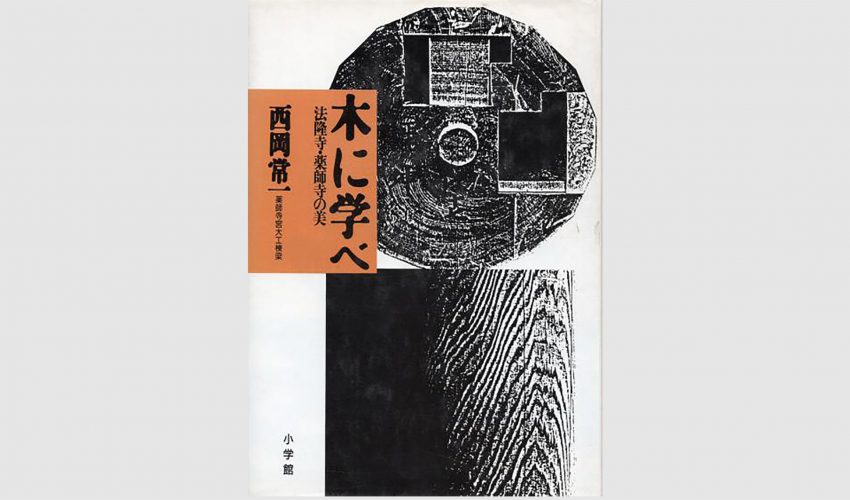

書名:『木に学べ-法隆寺、薬師寺の美』

著者名:西岡常一

発行所:小学館

発行日:1988年3月1日

判型他:B6判 240頁 1,400円

最近は、仕事に追われて、本を読む時間がほとんど持てないのが実情だ。大阪で事務所勤めをしていた頃には、どんなに忙しくても、事務所への往復の電車の中では結構読めたのだが、田舎に帰るとほとんどがマイカーで行動することになり、なかなかそのような時間が持てない。車を運転している時間は、まったくの移動時間という感じがする。車を運転しながらできることといえば、唯一、ラジオが聞けることだ。そういう訳で車の中ではラジオをよく聞く。その中でNHKの「私の本棚」という番組だったと思うが、本の朗読の時間があり、聞くともなしに聞いているうち、この本の一節を耳にし、読む機会を得た。

西岡常一氏については、法輪寺の金物論争は有名で以前からいろいろ話には聞いていた。この本は、人に語りかける調子で書かれており、非常に読み易く一気に読むことができた。西岡氏は、法隆寺大工の棟梁としてその仕事を通して身体で学んだことを、ごく普通の言葉で自然に語りかけている頭ではなくて、身体全体から自然に出て来る言葉で語られている。そこには、木を愛し木から素直に学び取った知恵が語られている。それは決して知識ではない。それは、経済性と合理性で突っ走る現代文明に対する警鐘のように聞える。

昨今、木造建築が脚光を浴びている。建築雑誌にも以前には考えられないくらいに木造の大架構の建築が取り上げられ紙面を賑わせている。在来工法、立体トラス、集成材アーチ等、木造架構のオンパレードで木造建築ブームといった感がある。文部省なども学校建築に木を積極的に取り入れることを奨励し、予算的処置も行って来ている。私の住んでいる町でも公共建築に木造を取り入れる動きが、市長の掛け声のもとに出て来ている。この木造建築ブームの背景には、大きく二つの要因が考えられる。一つは、日本の風土の中で育まれた木に対する根強い愛着であり、一つは、戦後植林された樹木が、伐採の時期を迎え、国産木材の供給が大幅に伸びてくるということで、木材の需要拡大の必要に迫られて来ていることである。このような背景から生まれてきた木造建築ブームだが、私には、素直にのめり込めないところがある。私も木は好きだし、その良さも多少は分かっているつもりだ。しかし、使い方によっては、欠点も多く出てくる。私なども日頃の木造の住宅の設計を通していやというほど知らされている。

木造であれば、それだけで素晴らしいといったムード的なものが、最近の木造建築ブームの中に感じられる。なんでも木造でやれば良いというものではない。「コンクリート造の校舎が、子どもたちの心を荒ませて、木造の校舎にすれば、木のもつぬくもりとか、やすらぎとかが子供たちの情緒を安定させる」というような言葉も耳にする。しかし、そう短絡的に考えるのはまちがっていると思う。木そのものは単に素材にすぎない。木も鉄もコンクリートもそして石も、建築を作るための一つの素材にすぎないし、それを使ってどのような空間を作るかが問題ではないだろうか。木材を使うことだけに精一杯で、ただ木材を使っただけといった建物が多いように思える。

木を他の建築素材と比べたとき、日本の風土に、物理的にも、表情的にも適した素材と考えられる。それだからこそ古くから日本では、石や土ではなく木を中心とした建築が作られてきたのだろう。また、そのことによって日本人の木への愛着が増していったのではないだろうか。そのような木の使い方を大別すれば、木を製材し製材品として使う方法と、集成材として使う方法とがある。製材品と集成材とでは、同じ木という素材であっても性格の異なったものである。どちらも木のもつ軟らかく暖かな表情をもっているが、製材品は、まさに生きた素材である。一つ一つがみんなそれぞれ異なったクセを持っていて、均一ではない。そこに、西岡棟梁が言っているような技法が生まれてくる。木そのもののクセをうまく組み合わせ、一つの架構として調和のある構成を作り上げる技法である。そこには、木に学ぶ心が必要になってくる。集成材は製材品の持つそのようなクセをなくした、いわば去勢された木と言えるだろう。鉄などの工業製品に近い均質な素材になっているからコントロールはしやすい。

昨今、脚光を浴びている木造建築は、特に大架構のものが多い。ほとんどが金物をふんだんに使った木造建築である。もともとこのような架構方式は、鉄骨造の考えから来ているように思う。とすれば、鉄に近い木ということで、集成材をということになるのだろう。ところが、先ほどのべたように、今日の木造建築ブームの背景には、国産材の需要拡大という大義名分がある。また、これとあいまって、地場産業としての林業育成ということも重なっている。そこで地場の木材を使って大架構の木造建築を作ろうということになるのだが、これは大変なことである。地場の木材を使うということになると集成材というわけにはいかない。集成材となるとどうしてもコストの面で輸入材のダグラスファーということになってしまう。そこで製材品ということになってしまう。ところが、大断面の部材をそろえるとなるとこれもまた、不可能になり、そう大きくない部材でもできる架構方式となるとトラス形式のものになってしまうが、もともとこの架構方式が均一材を前提としたものなのに、均一材でないいろいろのクセをもった製材品としての木を用いることに大きな矛盾があるように思えてならない。それをあえてやろうとなると、せめて、十分な乾燥を行い、その中からできるだけクセのない良材を取り出して使おうということになる。ところが、現実には、今、十分な乾燥材をそろえることは至難の業と言える。私なども、日頃木造の住宅の設計をしているが、50坪程度の住宅でさえも、このことには、いつも悩まされている。そこには、現在の木材の供給体制に問題があるようである。というか、経済性優先の社会の中では非常にむつかしい。てまひまかけて、自然乾燥を行い、その中から良材を取っていった場合、木材の歩止りは非常に悪くなる。そうすると、材木屋としては、現在の価格では、採算があわない。特に公共事業の場合、基本的には、単年度事業が大半であり、時間的にもコスト的にも不十分となる。これでは、良質の木造建築ができるわけがない。木造であれば、それだけでよいとなればべつだが、これではお話にならない。本当に地場の木材を使って大架構の木造建築を作ろうとするならば、それを支える基盤がしっかりとできてなければ、それこそ単なる掛け声だけのブームで終わってしまう危険性がある。良質の木材を供給する体制の強化が早急に望まれる。また、工事発注者の意識も変える必要がある。ごくあたりまえのことだが、いいものを作るのには、金と時間がかかるということを発注者に認識してもらわなければならない。長い目で見れば、その方が安いものになるのだが、公共事業の場合、特にむつかしい。

林野庁では、ずいぶん前から間伐材の利用をしきりに奨励しているけれど、間伐材は、もともと普通材としては使用できないものである。ましてや、構造材としては、普通に考えれば使えるものではない。間伐材は、今、大量に出ているということである。しかし、いろいろ現場の人に聞いてみると、実際には、公にされている数値ほどのものは出ていないという。それはあくまでも帳簿の上のことであって実際は違うという。なぜそんなことがおきるのだろうか。林業にとっては、間伐という作業は絶対にやらねばならない作業であるが、今日、林業従事者は高齢化しており、手が回らなくなっているのが実状である。補助金をもらって間伐はしていても、市場までは出てこないということらしい。補助金をもらって間伐して市場に出しても、間伐材ということで、当然普通材より安くしか売れない。間伐は必要だが、間伐材を出しても全く採算がとれない。下手をすると赤字を出すというのが実状のようだ。そういうわけで、補助金をもらっても実際には、実際には間伐材は出てこないということらしい。だから帳簿上と実際との大きな違いが出てくるようだ。間伐材と言わずに、小径木と言った方が正しいようだが、このあたりのことも問題である。

木造建築をささえる技術者である大工の問題もある。今、私の住んでいる町でも、大工の後継者不足に悩んでいる。あと10年もすれば、その数は半分以下になるだろうと言っている。そうなると大変なことになる。私の町などで普通に建てている木造住宅などでさえむつかしくなるだろう。大工の技術力の問題もある。技術力も低下してきているように思える。金物と接着剤だけに頼るような仕事ばかりになってきて、本物の技術は、どんどん忘れられてきている。田舎の方は、まだましのようだが、これとて時間の問題のような気がする。実際、労働の内容に比べて報酬も安すぎるのではないだろうか。これでは、後継者は育たないのではないだろうか。昔のような大工の技術を求めても、それは不可能だから、そのような技術を必要としない架構方法を考えるべきだという人もある。しかし、そう簡単に捨て去っていいものだろうか。日本の風土の中で、学びとってきた知恵に支えられた技法は、日本でのこれからの木造建築を考える場合に、無視できないものに思えてならない。

今日、建てられている木造大架構の建築に用いられているジョイントに比べて、日本古来の架構にみられる継手、仕口の方が、私には、はるかに美しく素直に思える。軸と一体となって、継手、仕口が全体の中にとけこんでいる。立体トラス等のジョイント金物は、木材よりも目をむいていて、見るからにいたいたしい感じがする。無理矢理に金物で木を拘束して木の力をネジふせているような気がする。木のクセを読み取り、それぞれのクセを生かしながら組み合わせ、一つのしっかりとした加工を組みあげている。日本古来の継手、仕口と比べて、非常に対照的である。そこには、木に対する愛情というようなものは、まったく感じられない。

最近、日本でもログハウスをよく見かける。これは、日本の風土には、適した形とは、思えない。西欧の組積造などと同じ発想で、自然と人間とを対立するものとしてとらえる西欧的思考に寄っているように思える。日本人の場合、自然を人間に対して対立するものという考え方はまれである。日本人は、自然をできるだけ建物の中まで取り込もうとする発想が強い。建具を外せば、外の自然と一体となれるよう、軸組構造が発達している。それは、やはり西欧からくらべれば、穏やかな日本の気候から、また春夏秋冬という変化の多い風土から生まれてきていると考えられる。もちろん、日本にもログハウスと同じようなものがないわけではない。正倉院のような校倉造りの建物がそれに当る。しかし、これは、物を保管するための建物であり、倉庫である。人間が住むためのものではない。

今、木造大架構の建築は、ほとんど、ヨーロッパやアメリカのものの模倣の域を出ないように思える。ちょうど明治以降に、西洋建築が入って来たときのような感じさえする。

ここらで、日本古来の木造架構方法の原点に帰って考えてみる必要があるのではないだろうか。そうすることによって日本の風土に合った新しい木造建築を創り出すことができるのではなかろうか。

西岡常一氏の『木に学べ』を読みながら、現在の木造ブームについてあれこれと考えさせられたことを、とりとめもなく書いてみた。

かめたに・きよし/建築家、ナック建築事務所主宰

※この文章は、『住宅建築1989年8月号「私の本棚から」』に掲載されたものです。

この記事へのコメントはありません。